民族乐器网

不限

体鸣乐器

膜鸣乐器

弦鸣乐器

气鸣乐器

不限

吹管乐器

打击乐器

弹拨乐器

拉弦乐器

-

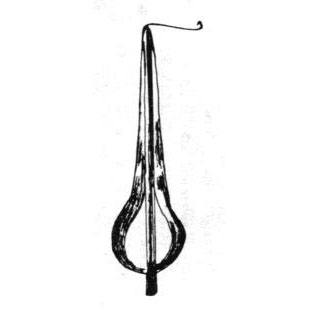

晃铃由弥光于2022-01-27整理晃铃(拼音:Huǎng líng),汉译“铃杆”,以其制作方式而名之。又称铜铃、响铃、神铃。是满、达斡尔、蒙古等族摇击体鸣乐器。满语称“轰务”(Hongwu)。流行于辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古自治区东部各地。

-

锡伯族铁簧锡伯族铁簧(拼音:Xíbó zú tiě huáng)是锡伯族的传统乐器,属于簧片乐器类。是用一根长10厘米的铁条弯成钳。形为资框,中间夹着的簧舌使用薄钢片或薄钢片制成。奏法与钳形铁簧相同。由华夫饼于2022-01-27整理

-

木棍琴由南丘于2022-01-25整理木棍琴(拼音:mu gun qin),高山族敲击体鸣乐器,阿美部族称阔康。流行于台湾省中部地区。

-

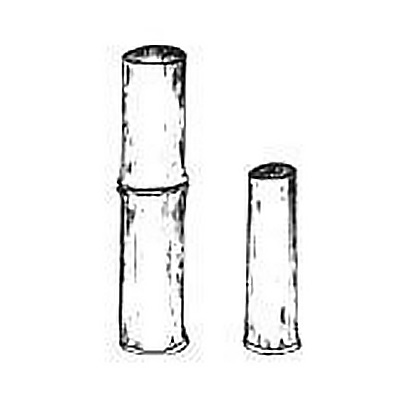

基诺竹筒由不知桃夏于2022-01-25整理基诺竹筒(拼音:Jīnuò zhútǒng),基诺族敲击体鸣乐器,又称七轲。流行于云南省西双版纳傣族自治州景洪县。基诺族喜爱狩猎,猎获后唱歌以示庆贺。演唱时多敲击具有 不同音高的竹筒为伴奏,又称“竹筒调”。曲调有:走路调,在狩猎归途中唱;回家调,在回到家中邀请邻居共享时唱。

-

乳钹乳钹(拼音:Rǔ bó),壮、苗、瑶、仫佬、京、彝、水、仡佬、羌、汉等族互击体鸣乐器。响铜制成。钵形,造型独特,是钹体呈乳房状的大铜钹。由苏肆于2022-01-26整理

-

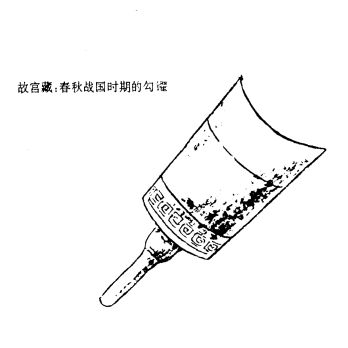

句鑃由一杯清酒于2022-02-17整理句鑃(拼音:Gōu diào)是古时吴越地区的一种青铜打击乐器,其形似钲,有柄可执,口朝上,以槌击之而鸣。一般一套由若干件组成。广州南越王博物馆收藏有一套西汉时期的青铜句鑃。

-

瑶族竹筒瑶族竹筒(拼音:Yáozú zhútǒng),又称竹筒琴。是瑶族落击体鸣乐器。流行于广西壮族自治区中部的上林县等地。由卷鹅于2022-01-26整理

-

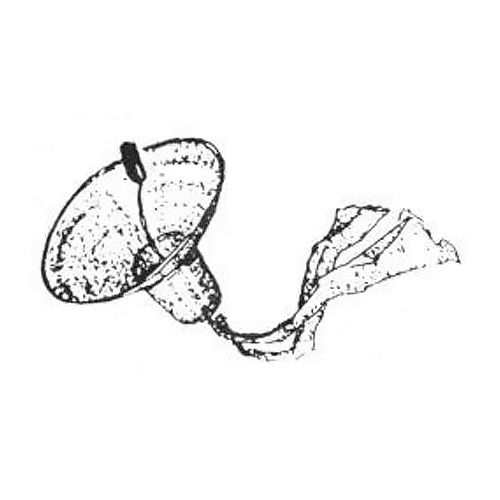

热巴铃热巴铃(拼音:Rè bā líng),藏语称热巴司,汉族称热巴铃、扁铃。流行于西藏、四川、云南、青海、甘肃等省区。铃高3厘米,铃壁较小镲略厚,圆盘中心隆起部位称铃顶,钻有小孔,铃顶内用皮绳系以山羊角或硬木块为铃舌,铃顶外系以牛皮带一截为铃柄,柄端接以红绸带为饰。由青鸟于2022-01-26整理

-

蹈到蹈到(拼音:Dǎo dào),克木人综合奏体鸣乐器。据形制译称竹音叉。流行于云南省西双版纳傣族自治州 勐腊县勐满等克木人聚居地区。在克木人中,妇女尤为喜爱,常于劳动或收工途中边走边奏,每逢过年或喜庆佳节,克木姑娘常常聚集在一起,一边敲奏一边舞蹈,舞称“蹈到舞”。独奏乐曲有《姑娘喜欢调》等。由赵锦辛于2022-01-27整理

-

韵板由华夫饼于2022-01-25整理韵板(拼音:yun ban)属体鸣乐器中敲击体鸣乐器类。是傣、布朗、德昂、阿昌等族敲击体鸣乐器。傣语称敢、腊敢、姐借、抵递。当地汉族称韵板、云磬、云板、铜片钟等。流行于云南省西双版纳、德宏、临沧等地区。

-

铓锣由ky于2022-01-25整理铓锣(拼音:máng luó)又称冬锣。在云南傣族民歌《地上的天堂》中有这样描述到“ 傣家人欢聚在澜沧江畔,鋩锣敲得震天响。”在《中国民间故事选·小木匠》在中也有出现“他愤然的转回宫廷,敲起无数面鋩锣。”

-

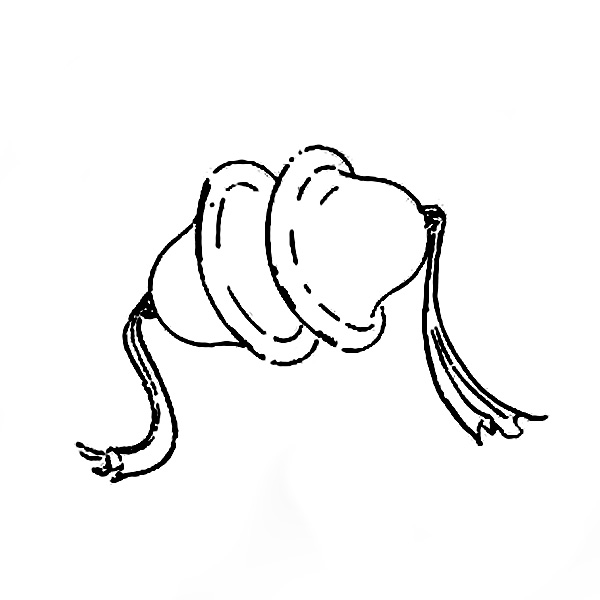

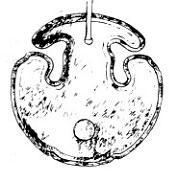

铜镜托力[Toli],汉译为“铜镜”。所谓铜镜之“镜”,并非古代照面所用之镜,而是指悬挂在萨满身上那些扭动起来“叮当”作响,或提在手中舞动的盘状铜器。其作用与西沙相似,为“镇妖驱邪”之用。由象牙山首富于2022-01-26整理

-

碰盅由碍与暧于2022-01-26整理碰盅(拼音:Pèng zhōng)又称碰铃,一种蒙古族打击乐器。流行于内蒙古自治区。用铜铸造,形如小钹,直径7.6、厚0.6厘米。由两面组成。盅面中部凸起,呈半球状,球中心有小孔,可设环系结铜链、红绸、布带等,将两面小盅连在一起。双手各执一面碰击发音。碰盅总是按眼来击打,每眼两下。

-

阔朔克阔朔克(拼音:Kuò shuò kè)是维吾尔族、乌孜别克族民间打击乐器。汉族称木构或乐构。流行于新疆维吾尔自治区南疆一带。由琪琪于2022-01-26整理

-

板凳由尼禄于2022-01-26整理板凳(拼音:Bǎndèng),苗族互击体鸣乐器。流行于贵州省兴仁、兴义、贞丰、雷山、黄平等地。多采用坚硬木料制作,凳面一般长22厘米~30厘米、宽12厘米~15厘米,凳腿式样有多种,凳高20厘米左右。凳腿间有一横木,可用手握执。两个为一副。

-

竹捣筒竹捣筒(拼音:zhú dǎo tǒng)属于高山族落击体鸣乐器。高山语称塔刊,即竹子之意。流行于台湾省。由盛水器具发展而成的竹捣筒,是高山族邵部族人民创制的民间乐器。1980年10月,在全国少数民族文艺会演中,福建代表团用这套竹捣筒参加了富有台湾地方特色的高山族民间歌舞《杵乐》的演出。天幕现出日月潭夜景,杵歌委婉,姑娘们边歌边舞。圆润明亮的竹捣筒声,清脆悦耳的木叶声,伴随着浑厚的乐杵声,姑娘们踏着轻快的节奏翩翩起舞,把观众带到日月潭畔和阿里山下。用乐杵和竹捣筒演奏的《杵乐》,淳朴、清新而富有诗意,给人们留下了深刻的印象。由钟离于2022-01-26整理

首页

上一页

4

下一页

尾页