民族乐器网

不限

体鸣乐器

膜鸣乐器

弦鸣乐器

气鸣乐器

不限

吹管乐器

打击乐器

弹拨乐器

拉弦乐器

-

蜂鼓由八日蝉于2022-01-28整理蜂鼓(拼音:Fēng gǔ),瓷制混合击奏膜鸣乐器,是流行于广西壮族自治区壮族、瑶族和毛南族等民族的一种细腰鼓。因其腰细、两头粗、鼓身形似蜂腰而得名,也称“岳鼓”“横鼓”“勐咽”“如叨”“长鼓”“腰鼓”“瓦鼓”“黄泥鼓”。

-

火者火者(拼音:huǒ zhě),彝族、布依族棰击膜鸣乐器。彝语称火者。布依族称的光。流行于贵州省西北部威宁、赫章、毕节、水城、纳雍、黔西、盘县等彝族地区和黔西南布依族苗族自治州兴义、贞丰等布依族地区。由Eno Elvis于2022-01-27整理

-

姜鼓姜鼓(拼音:Jiāng gǔ),壮族棰击膜鸣乐器。流行于广西壮族自治区西部德保、靖西一带。姜鼓选料精细,制作技艺水平要求较高,外观古朴、造型大方,纹饰富有民族特色。它既是一件戏曲伴奏乐器,也是一件精美的工艺品,有实用和观赏双重价值。由Eno Elvis于2022-01-27整理

-

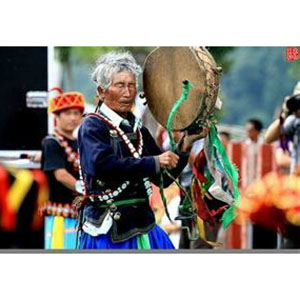

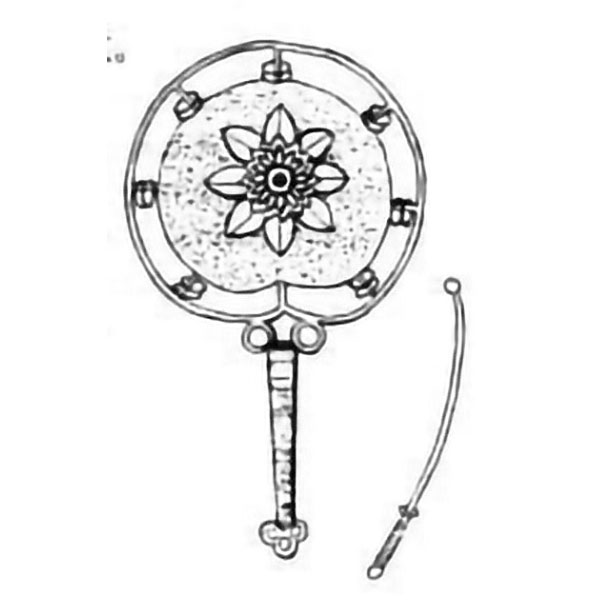

太平鼓由向日葵于2022-01-27整理太平鼓(拼音:tài píng gǔ)也叫“单鼓”、“羊皮鼓”。曲艺曲种。流行北方各地。汉族民间舞蹈形式之一。表演者均为男性。演员手执用铁条做成的直径约尺许、鼓面蒙以驴皮的圆形单鼓,以竹制鼓键击鼓,载歌载舞。有对唱和群唱等形式。唱词有“内路鼓”和“外路鼓”之分:前者为必唱之词,后者有可增减的辅助唱词,内容多为民间传说和神话故事。在旧社会,有时被用于祭祀、跳神等迷信活动。解放后,经过革新,用以表现人民欢快喜悦的情绪。

-

黄泥鼓由离去之原于2022-01-28整理黄泥鼓(拼音:Huáng ní gǔ)属于长鼓中的一种,是居住在大瑶山上瑶族人民喜爱的民间乐器。这种鼓最特别的是要用大瑶山特有的黄泥浆来糊鼓面才能定准鼓音,所以人们便称黄泥鼓。用黄泥浆糊过的鼓面,由于鼓面湿润,增加了厚度,敲打起来发出“空央、空央”的双连鸣音,特别宏亮、动听,音传数里之外。黄泥鼓是用木质软韧而轻便的泡桐树木镂空两头制成。有公鼓、母鼓之分。公鼓腰长,母鼓腰短,鼓头两端呈喇叭形。

-

竹鼓由夜夜于2022-01-28整理竹鼓(拼音:Zhú gǔ),又称竹筒鼓、升筒鼓。佤、布朗、傣、汉等族棰击膜鸣乐器。在祖国西南边陲的阿佤山区,几乎家家都有竹鼓,供儿童敲击娱乐。广泛流行于云南省沧源、耿马、西盟、孟连、澜沧、德宏等地。

-

双面鼓双面鼓(拼音:Shuāng miàn gǔ),又称两面鼓。傣族混合击膜鸣乐器。傣语称光萨、光边、光邦。流行于云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州等地。 演奏双面鼓,因地区不同而有异。由橘子猫于2022-01-28整理

-

杖鼓由梦昱于2022-01-28整理杖鼓(拼音:zhàng gǔ),朝鲜族混合击奏膜鸣乐器,又称长鼓,朝鲜语称卜。流行于辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北等省区,尤以吉林省延边朝鲜族自治州为最。

-

鼍鼓鼍鼓(拼音:tuó gǔ)用鼍皮蒙的鼓。其声亦如鼍鸣。;鼍鸣声。(“鼍”又称“扬子鳄”、“鼍龙”、“猪婆龙”,其皮可以蒙鼓。)由烟雨燕双飞于2022-02-18整理

-

赠疆赠疆(拼音:Zèng jiāng)又称大长鼓,是景颇族特有的棰击膜鸣乐器,属打击乐器类。流行于云南省德宏傣族景颇族自治州潞 西、瑞丽、陇川、盈江、梁河等地。由一口泡芙于2022-01-27整理

-

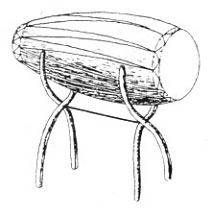

书鼓由梦昱于2022-01-27整理书鼓(拼音:shū gǔ),是汉族传统棰击膜鸣乐器之一。流行于全国各地 ,专用于中国北方说唱音乐“大鼓书”等各种鼓书伴奏。演奏时,将书鼓置于鼓架上,鼓架以六根细竹用绳攀结而成。鼓面略低于肘部,或将书鼓以小木架支撑于几案之上,说唱演员左手执书板或梨花片,右手执单箭敲击鼓面。

-

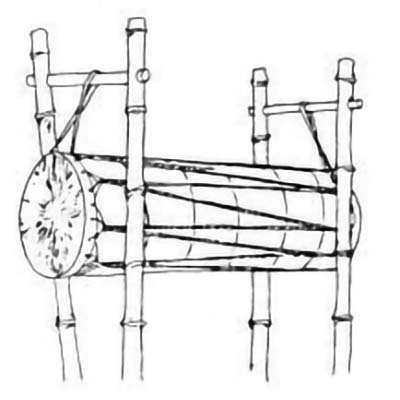

抬鼓抬鼓(拼音:Tái gǔ),又称水鼓。傣族、德昂族棰击膜鸣乐器。德宏地区傣语称梅藏嘎。德昂语称格楞当,为大鼓之意。流行于云南省德宏傣族景颇族自治州和保山地区。历史悠久,早在五百多年前,傣族、德昂族民间就流传这种大鼓了。明代李思聪《百夷传》载:“其乡间饮宴,则击大鼓,吹芦笙,舞(盾)牌为乐”。说明它广泛用于盛大节日和民间娱乐场合中,几百年来,大鼓在傣乡盛传不衰。由向日葵于2022-01-27整理

-

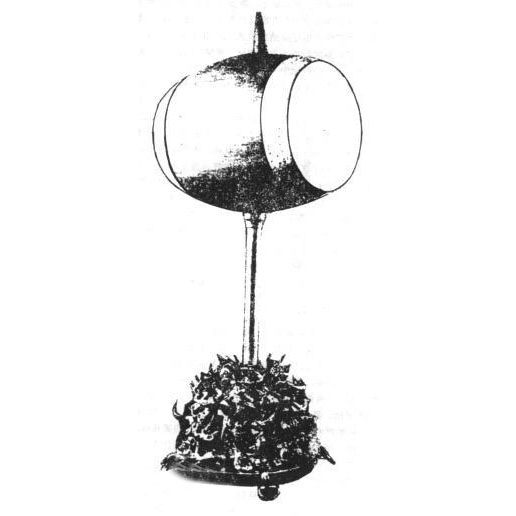

建鼓由华夫饼于2022-01-28整理建鼓(拼音:Jiàn gǔ),古称足鼓、晋鼓、楹鼓、植鼓、悬鼓。蒙古、满、汉等族棰击膜鸣乐器。曾为历代宫廷所用。流行于内蒙古、辽宁、吉林、青海等省区的喇嘛寺院及汉族广大地区。内蒙古自治区喇嘛寺院中的建鼓,鼓身木制,鼓体短而圆,鼓长20厘米,两端鼓面直径30厘米。室内演奏时,将直贯鼓身的木柱插入木座,双手执棰击奏;室外演奏时,左手持握木柱,右手执单棰击奏,发音清脆明亮,用于寺院法事场合。

-

边鼓由尼禄于2022-01-28整理边鼓(拼音:biān gǔ)是壮族混合击膜鸣乐器。在壮族铜鼓乐(常由4面大小不同、音色各异的铜鼓交替演奏)合奏中,边鼓是主要的衬托乐器,常用于铜鼓乐合奏和道公歌舞伴奏。

-

瑶族大鼓瑶族大鼓(拼音:Yáozú dàgǔ)呈圆柱形。流行于广西壮族自治区南丹、田林等地。各地形制不同。南丹县里湖、瑶寨一带的大鼓,多用整段樟木掏空作鼓框,上口单面蒙以未经处理的带毛牛 皮,用竹钉固定,鼓面直径60厘米~70厘米、鼓高90厘米~100厘米,下端敞口。由薄暮于2022-01-27整理

-

略斗由岚玖于2022-01-27整理略斗(拼音:Lüè dòu)流行于贵州省黔东南苗族侗族自治州各地,是苗族棰击膜鸣乐器。苗语“略”为木、“斗”为鼓,意即木制大鼓。又称竹龙。

-

扁鼓由陆晨于2022-01-27整理扁鼓(拼音:Biǎn gǔ) 打击乐器,又被称作战鼓,旧时用于宗教音 乐和民间婚礼一时,现用于民间乐器合奏、舞蹈、灯会、杂技团、和群众性锣鼓队中。广泛流行于吉林延边朝鲜族自治州及其他朝鲜族聚居地区。是蒙古、藏、朝鲜、满、纳西、彝、苗、汉等族棰击膜鸣乐器。扁鼓圆形,鼓框木制,两面蒙羊皮或牛皮,用绳索绷紧。鼓面直径37~45厘米。

-

八音鼓八音鼓(拼音:Bā yīn gǔ),又称八仙鼓。流行于广西壮族自治区桂西隆林各族自治县、西林县和黔桂边界等地。是壮族、仡佬族棰击膜鸣乐器。因在民间器乐合奏八音乐队中使用而得名。壮语称种依,意为较小的鼓。由蕾伊于2022-01-27整理

-

环鼓环鼓(拼音:Huán gǔ),回族棰击膜鸣乐器。流行于宁夏、甘肃等省区。有单面和双面两种形制。由南丘于2022-01-27整理

-

汪都汪都(拼音:Wāng dōu),又称黄泥鼓、长鼓、横鼓。瑶族混合击膜鸣乐器。流行于广东省连南瑶族自治县等地。源于古代细腰鼓,南宋之时已在民间广为流传。由南丘于2022-01-28整理

首页

上一页

2

下一页

尾页