民族乐器网

不限

体鸣乐器

膜鸣乐器

弦鸣乐器

气鸣乐器

不限

吹管乐器

打击乐器

弹拨乐器

拉弦乐器

-

扬琴由咖喱麦兜于2022-01-24整理扬琴(拼音:YangQin) 是明朝末期由波斯传入,最初是为曲艺伴奏,并形成多种流派。扬琴在我国经过近400年的流传和演进,不论在乐器制作、演奏艺术或乐曲创作上,都已具有我国传统特色和民族风格,并与各地民间乐种相结合,形成了多个具有突出的地方性和乐种性特点的流派。

-

木琴由弥光于2022-01-25整理木琴(拼音:mù qín)一种打击乐器,是由一套长方形小木块组成。凭借木块的长短对这些木块按照一定的次序排列。演奏时以两个木制的小槌在木块上敲击,发出声音略似骨头的枯干的叩击声,音质强烈刺耳,具有非凡的穿透力。

-

排鼓由黑猫不是喵于2022-01-27整理排鼓是鼓类乐器的新品种。出现于上世纪六十年代初,由中央广播民族乐团蔡惠泉、杨竞明等根据民间常用的中型堂鼓和腰鼓改革制作而成,以后又不断有所改进。排鼓由五个大小不同、发音有别的鼓组成一套。鼓身高29至33.3厘米,上口面直径16.7至37厘米,下口面直径11.7至37厘米。每个鼓的两面鼓框外径相同而内径不一,可发出音高不同的两个音来,故五个鼓有十个音。排鼓发音激烈、跳荡,高音坚实有力,中、低音宽厚宏亮,尤擅于表现热烈欢腾的情绪。

-

镲由小埋于2022-01-26整理镲(拼音:chǎ),是一种中国打击乐器,即小钹。或称镲子、铰子等。中国民间常用类型一般为黄铜镲和铁镲两种。因为镲是无固定音高乐器,所以 总的来说小镲声音最高其次是中镲,大镲的声音是最低的。

-

铃鼓由迷雾风暴于2022-01-28整理铃鼓(拼音:líng gǔ)是维吾尔、朝鲜、乌孜别克、塔吉克等族的打击乐器,流行于新疆维吾尔自治区及吉林延边等地,鼓框木制,单面蒙皮,有大、中、小三种。用于歌舞或器乐合奏。铃鼓又称“手鼓”,无论在民间舞蹈或乐队伴奏中,铃鼓都是一种色彩性很强的节奏打击乐器,可用作伴奏、伴舞和伴歌,节奏自由,任凭演奏者即兴发挥。

-

锣由Eno Elvis于2022-01-25整理锣(拼音:luo)是一种传统打击乐器,由于是用铜制成,因此又称铜锣。不同地方有不同的锣。木锣,皮锣,筛锣,土锣,锣都是用铜等冶炼而成的。

-

铜铃由Fucui于2022-01-27整理铜铃(拼音:Tóng líng),苗族、壮族摇击体鸣乐器。流行于广西壮族自治区桂西的西林、隆林和桂南的邕宁、武鸣等地。是古代乐器八音之一金类。铃的形状也象钟,但比钟小得多。用铜制成,外观呈圆球状,规格大小不一。大者直径约5厘米,小者直径约2厘米,铃的上部设有环状耳,用以穿绳系挂,铃的底部有一长条形开口,口长小于铃的直径,口宽随铃而定,铃大则宽、铃小则窄。铃内置有两个比铃口略宽的铁制圆珠。一般常将三至五枚同样大小的铜铃缀系于一圆形圈框或绳带上。

-

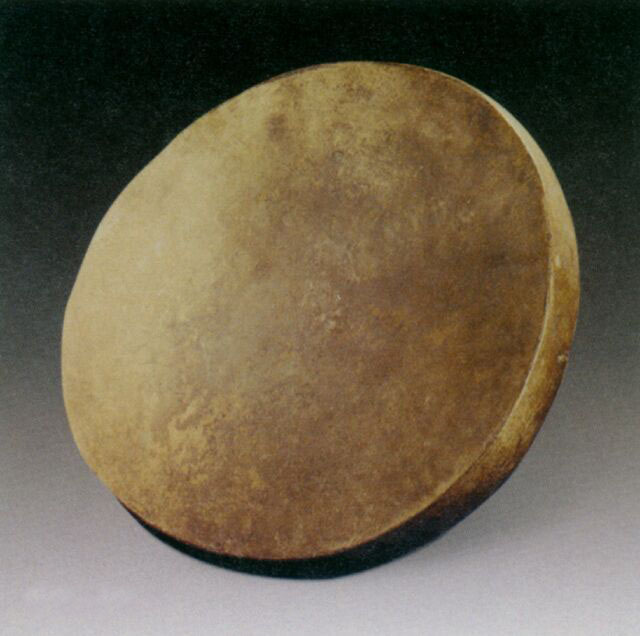

达卜由陌上花于2022-01-28整理达卜(拼音:Dá bo),维吾尔音乐的灵魂,在大部分的舞曲和民间歌曲中达卜是必不可少的。达卜音色清脆响亮,声音力度变化幅度较大,演奏技巧灵活多变,可以起到烘托各种不同乐曲情节气氛的作用。流行于新疆维吾尔自治区天山南北。

-

木鱼由弥光于2022-01-25整理木鱼(拼音:Mùyú)是一种木制的敲击乐器,常见的团鱼形木鱼形状为类近拳头状的圆球体,中间部分为空心,以作为声音共振和扩音之用。圆球体一边留有音孔,作用和小提琴的F型孔相同,都是让经扩音后的声音可以传开;另一边则另加上长而扁的外边,以方便用手或固定在支撑架上。演奏方法以利用鼓棍或小木锤,敲打乐器外侧的共鸣区以发出声响。木鱼的尺寸可有不同大小,体积越大音高越低。

-

錞于由辞惘于2022-01-28整理錞于(拼音:chún yú)最早兴起于北方,在中原地区,主要用于战争和祭祀,其后逐渐向西传播,春秋晚期开始为西南地区的巴人所接受,被用于西南各族的战争、祭祀、诅盟活动之中。

-

串铃由桑白于2022-01-27整理串铃(拼音:Chuànlíng),这是用金属串成的马蹄形(或半圆形、棒形等)的若干个小铃,通过敲击、抖动或摇晃引起的振动而发音。音色清脆,音量较小,声音散,可持续奏长音,属于散响类的乐器,比较常见在儿童乐曲中。在表演时尤其要掌握节奏插入的时机,一般在音乐的强拍或弱拍上使用。

-

钹由弥光于2022-01-26整理钹(拼音:Bó)一种无固定音高的打击乐器。铜质,中心鼓起,它们是由两个圆形的铜片相击作声。它通常与锣、鼓一起组成锣鼓队进行演奏。中国钹亦有在西洋音乐里出现,但其尺寸通常都在11厘米以下。

-

金刚铃由孤勇者于2022-01-26整理金刚铃(拼音:Jīngāng líng),是藏、蒙古、纳西、汉等族摇击体鸣乐器。藏语称止布、兹巴。汉族称法铃、西藏铃。历史久远,原为佛教密宗法器,由印度传入我国。流行于全国各地佛教寺院,尤以西藏、内蒙古、青海、甘肃、四川、云南等省区盛行。铃身外形似钟,下口圆,顶部及铃身用繁复花纹装饰,铃身内悬有铜制铃舌,用于喇嘛法事诵经及佛乐中。据专家介绍,金刚铃是修法时用的法器,柄端有佛头、观音或五股金刚铃形。

-

八宝铜铃由离去之原于2022-01-27整理八宝铜铃(拼音:Bā bǎo tóng líng),是用一根一尺长、直径两公分的硬杂木为铃把,上顶刻一马头形,下底砍一个三寸长半弧形叉为马脚,两端各系四个鸡蛋大的铜铃(共八个铜铃),马头一端还系些五寸长、一寸宽的五色布条(或麻丝)为马鬃。表演时,手握铃把按节目情节摇抖铜铃零当啷响,悦耳动听。表演铜铃舞的人数一般为八人,多则是有一二十人但都头戴凤冠帽,腰系八幅罗裙(红、黄、蓝三色的八幅布做的裙子,如同当今的百折裙),在一平地(或院坝)表演活动。

-

小镲小镲(拼音:Xiǎo chǎ)流行于西藏、江西、四川、甘肃、云南、 贵州、湖南等省区是藏族、门巴族、侗族互击体鸣乐器。藏语称若直。由烟雨燕双飞于2022-01-26整理

-

檀板由CT.于2022-02-18整理檀板(拼音:tán bǎn),简称板又称拍板,是一种中国传统打击乐器,因常用檀木制作而有檀板之名。以木板相互敲击以发出声响,通常由三片木片或两片竹片构成,各种音乐与戏剧的板差异极大。

-

大锣由向日葵于2022-02-18整理大锣(拼音:dà luó)属锣的一种,因面较大 故称大锣。它是铜制的,直径约30厘米,扁平圆体,有边,边孔较小,系以绳。演奏时,左手提锣,右手持木槌击奏,大锣种类较多,各地流行的形制不尽相同,其中京锣,苏锣等是较常用的两种。

-

缶由某某于2022-02-17整理缶(拼音:Fǒu),陶制乐器。原本是古代一种陶器,类似瓦罐,形状很像一个小缸或钵。是古代盛水或酒的器皿。

-

纳格拉由肖毅于2022-01-27整理纳格拉(拼音:Nà gélā)清代史籍中称哪噶喇、奴古拉,维吾尔族、乌兹别克族棰击膜鸣乐器。因鼓身用铁铸成,故汉族称铁鼓,又有冬巴之称。流行于新疆维吾尔自治区。

-

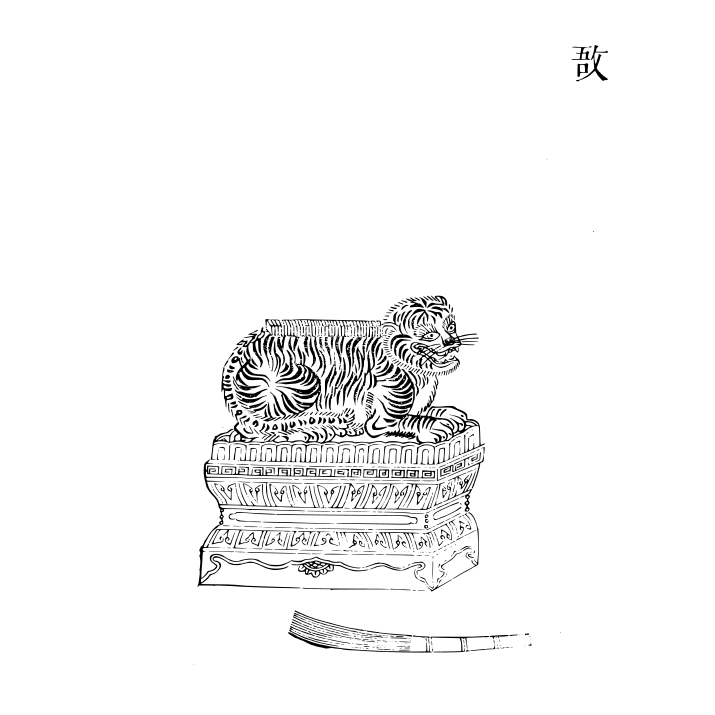

敔由南丘于2022-01-28整理敔(拼音:yǔ)是中国古乐器。形状像伏虎,木制涂漆,虎背上有二十七鉏铻(即木片)。演奏时,奏者要站在敔旁,把敔放在木架上,以籈zhēn刮动发声,表示音乐的停止。

首页

上一页

1

下一页

尾页